浙商證券新“入主”的國都證券,正卷入一起“天價”債券違約糾紛。

近日,國都證券(870488.NQ)突發公告稱,因“20福晟01”債券違約,五礦國際信托有限公司(簡稱“五礦信托”)將債券發行人福建福晟集團有限公司(簡稱“福晟集團”)及國都證券告上法庭,索賠金額高達4.75億元。

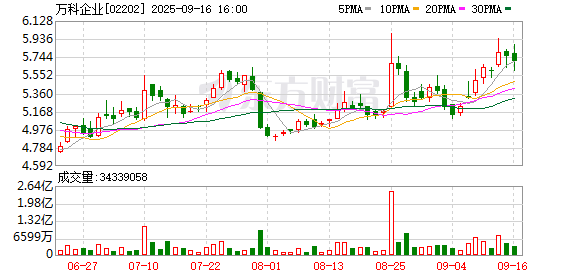

值得注意的是,不久前,國都證券交出浙商證券(601878.SH)“入主”后的首份半年報。在上半年券商業績普遍較好的背景下,國都證券業績表現不佳,營收凈利雙降,實現營收7.49億元,同比下降4.42%;歸母凈利潤3.58億元,同比下降8.1%。

接近兩家券商的人士表示,該案若后續裁定國都證券需承擔部分賠償,不僅將加劇國都證券未來的盈利壓力,還可能對浙商證券形成一定“牽連”,畢竟浙商證券已成為國都證券的控股股東。

案涉債券主承銷商國都證券應擔責幾何?回顧過往債券違約案例,中介機構有不擔連帶責任的,有按過錯擔10%或其他比例責任的,也有因參與欺詐發行擔全部連帶責任的。

例如,在2021年全國首例公司債欺詐發行“五洋債”案中,德邦證券因直接參與財務造假、隱瞞關鍵風險,被判與發行人共擔7.4億元全額賠償,開創了中介機構承擔連帶責任的先河。

受訪律師認為,參考近年同類案例的判決邏輯,國都證券可能承擔10%-30%的連帶賠償責任。從公開信息看,國都證券被訴理由為“未發現巨額債務違約和重大訴訟”,尚未涉及主動參與造假的指控,故全額賠償4.75億元可能性較低。

承銷債券違約遭索賠4.75億元

9月初,國都證券發布訴訟公告稱,因福晟集團未能按期兌付債券本息,投資人五礦信托以“證券虛假陳述”為由,起訴福建福晟時任相關責任人許幼農、潘偉明、郭陽春,第三人福建福晟以及主承銷商國都證券。

五礦信托向法院請求,判令四被告就原告投資的“20福晟01”投資損失承擔連帶賠償責任。暫計算至2025年6月22日,原告投資損失共計4.75億元,加上律師費及訴訟費用,訴訟請求金額共計4.75億元。

其中,國都證券作為案涉債券主承銷商,被指控未盡勤勉義務以致于未能發現巨額債務違約和重大訴訟,應當對五礦信托的投資損失承擔連帶責任。

國都證券則在公告中回應表示,公司目前整體經營情況正常,上述事項目前暫未對公司財務產生重大不良影響。公司將積極應訴,爭取協商解決相關糾紛,并按照法律法規的相關要求及時履行信息披露義務。

目前,福州市中級人民法院清算與破產審判庭已依法受理該案件,尚未開庭審理。

回顧來看,2020年6月,福晟集團非公開發行規模10億元、期限2年的公司債券“20福晟01”,票面利率7.50%。原告五礦信托代表其管理的信托計劃于2020年6月29日購入該債券4億元。此后2022年6月,債券持有人會議通過議案,同意調整本息兌付安排,約定此展期不構成違約。2022年11月22日,福晟集團未能按展期協議支付利息。

2023年2月,債券持有人會議宣布案涉債券加速到期,要求福晟集團立即清償全部債券本金及全部未支付的利息。然而,發行人福晟集團至今未履行兌付義務,導致本案訴訟。

21世紀經濟報道記者了解到,福晟集團為閩系房企,債券“20福晟01”發行后,房地產行業經歷了一輪下行周期,企業的盈利能力和償債能力受到重大不利影響,房企債券違約潮涌,福建福晟也未能幸免。

其間,作為紓困方之一的世茂集團,曾協調多家金融機構聯合收購發行人地產相關業務,完成對發行人董事會改組。然而,福晟集團復雜的債權債務,并沒有因為世茂的入局,而得到真正重組與清理。最終,“20福晟01”債券還是發生了違約。

天眼查信息顯示,目前,福晟集團目前共有5條失信被執行人信息、33條被執行人信息且累計金額高達90億元,以及5條限制消費令、117起終本案件和540條相關股權凍結信息。

主承銷商國都證券擔責幾何?

在債券發行過程中,券商等中介機構承擔著盡職調查、信息披露等關鍵職責,一旦被判定在這些環節存在疏忽,便可能承擔相應賠償責任。

21世紀經濟報道記者了解到,2020年以來受市場下行周期沖擊,房地產企業債券違約案例日漸增多。在地產債風險出清步入深水區后,債權人追償時通常會將發行人和相關中介機構一并列為被告提起訴訟。

自2021年債券市場首次發生中介機構因“五洋債”欺詐發行案被訴判承擔連帶責任后,“示范效應”日漸顯現,券商等中介機構承擔投資者賠償責任的案例逐年增多。

近年來,監管對中介機構違法違規的處罰趨嚴,債券市場現存較多違約案件,正在“沖擊”部分案涉中介機構。在類似案件中,中介機構擔責的邊界已成為市場各方關注的重點。

比如,2021年9月,全國首例公司債欺詐發行“五洋債”案中,德邦證券因直接參與財務造假、隱瞞關鍵風險,被判與發行人共擔7.4億元全額賠償,開了債券違約中介機構承擔連帶責任的先河,給判決中介機構連帶擔責提供了可參照的司法判例。

2023年11月,在“16寧遠高”債券違約案中,國融證券作為主承銷商和受托管理人,被判決對案涉債務本金1287.2萬元在10%的范圍內承擔連帶賠償責任,即承擔128.72萬元。

2023年12月,國海證券作為勝通集團“16勝通01”等債主承銷商,因未勤勉盡責、未察覺發行人財務造假,遭證監會罰沒1858萬元,項目負責人孫某同時被采取5年證券市場禁入措施。

北京京師(成都)律師事務所劉誠冬律師在接受記者采訪時分析稱,本案按一定比例連帶責任概率較高,國都證券可能承擔10%-30%的連帶賠償責任。參考近年同類案例的判決邏輯,國都證券的責任比例需根據過錯程度與履職瑕疵進行綜合判斷。

“若法院認定國都證券存在未勤勉盡責存在過失,參照”16寧遠高“案中國融證券承擔10%的責任,若國都證券未能對發行人相關風險信息進行合理核查,可能會對原告的投資損失承擔10%-20%的連帶賠償責任。”劉誠冬表示稱。

同時,劉誠冬表示,本案也有可能會責任減免情形。若國都證券能證明已對募集說明書中的債務數據履行了合理核查義務。五礦信托作為專業機構投資者,未對公開風險提示盡到注意義務,則會減免責任。

劉誠冬指出,“五洋債”案之后,司法實踐已針對債券虛假陳述案件形成清晰的責任認定體系,“精準問責”的制度導向在其中得以充分貫徹,主要有兩點:

第一,通過責任比例與過錯程度認定責任承擔。法院已建立“故意、重大過失、一般過失”責任認定體系:故意造假則全額連帶承擔責任;如果是重大過失,主承銷商通常承擔10%-30%責任;一般過失,則承擔責任比例可降至5%以下。

第二,舉證責任由中介機構承擔,中介機構需自證履職合規,否則推定存在過錯。2023年證監會處罰案例顯示,對未履行穿透式核查的中介機構,最高可處業務收入5倍罰款。

并購成效尚未兌現

作為證券行業并購浪潮中的標桿案例之一,浙商證券確立在國都證券的控股地位后,兩家券商并表后的首份半年報備受關注。

21世紀經濟報道記者注意到,與國聯民生(601456.SH)及國泰海通(601211.SH)業績上半年“爆發”相比,浙商證券控股國都證券后的“疊加效應”尚未在財報上得到體現,兩家公司業績仍存較大改善空間,業務整合進程還需進一步提速加力。

具體來看,在上半年券商業績普遍較好的背景下,2025年上半年,浙商證券雖實現歸母凈利潤11.49億元,同比增長46.49%,但營業收入僅為61.07億元,同比下降23.66%。而在42家上市券商中,營收下降的僅有5家,浙商證券便是其中之一。

今年上半年,國都證券業績同樣表現不佳,營收凈利雙降,實現營業收入7.49億元,同比下降4.42%;歸母凈利潤為3.58億元,同比下降8.10%,主要因公允價值變動收益下降。除經紀業務、其他業務表現尚可之外,公司自營、投行、資管等業務條線全面承壓。

拆解不同業務條線來看,國都證券上半年經紀業務凈收入為1.25億元,同比增6.73%;自營業務凈收入為5.04億元,同比下滑18.66%;利息凈收入為0.29億元,同比下滑202.32%;投行業務凈收入為0.03億元,同比下滑20.71%;資管業務凈收入為0.01億元,同比下滑58.3%;其他業務凈收入僅為24.77萬元,同比增506.32%,較低基數難以改變公司整體業績。

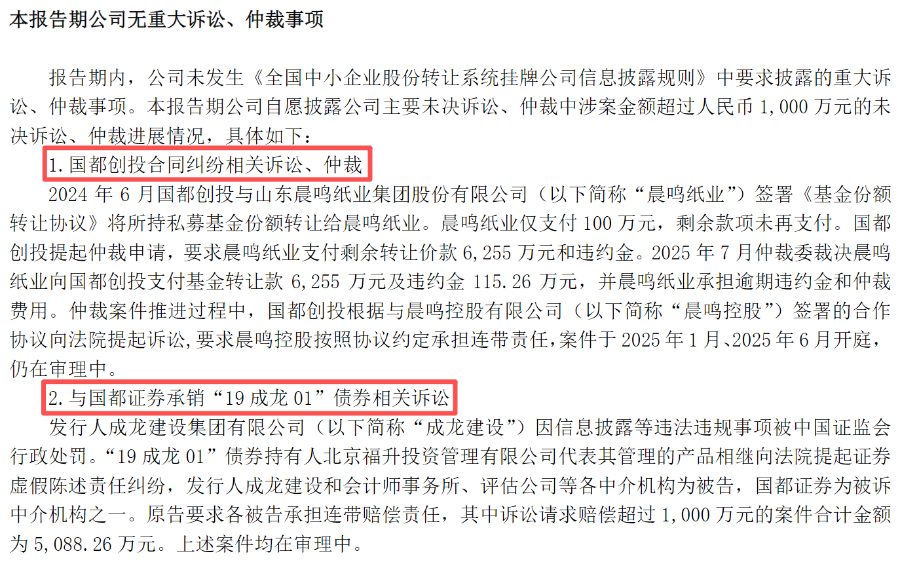

值得注意的是,除上述“20福晟01”債券違約案件,國都證券半年報還披露了兩起千萬級訴訟,截至半年報披露日,相關案件均在審理中。

一起是國都創投合同糾紛相關訴訟、仲裁,涉及私募基金份額轉讓事宜,晨鳴紙業拖欠公司6255萬元轉讓價款;另一起是與國都證券承銷“19成龍01”債券相關訴訟,國都證券作為中介機構之一被訴虛假陳述責任糾紛,訴訟請求賠償合計金額為5088萬元。

對于國都證券而言,此次債券違約糾紛訴訟,或將對其盈利、聲譽等方面產生影響。而市場更期待兩家券商妥善處理后續相關訴訟,進一步推進業務整合、兌現并購成效,最終實現“1+1>2”的協同效應。

還未登錄

還未登錄

![]()