2025年,全球人工智能(AI)競技場浪潮奔涌。微軟、谷歌、亞馬遜等科技巨頭以及中國領軍企業百度、華為等,紛紛重金布局這場技術革命。然而,曾以顛覆性創新引領行業發展的蘋果,近年來卻異常沉寂,顯露出“掉隊”跡象。

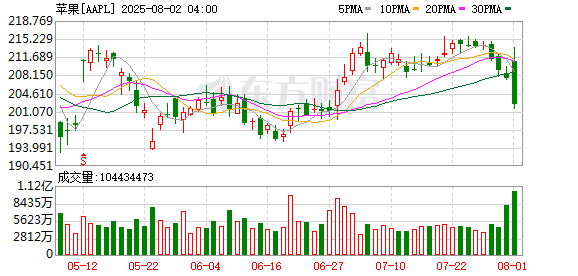

資本市場的風向標清晰可見。截至7月25日,憑借在AI算力芯片上的強勢表現,英偉達以4.24萬億美元市值登頂全球,微軟以3.8萬億美元緊隨其后。而昔日的行業王者蘋果,市值已滑落至3.19萬億美元,與英偉達的差距高達萬億美元。這一數字變化,不僅反映了資本的選擇,更折射出AI時代產業格局的深刻變革。

回望過去,蘋果曾是AI領域的先行者。2010年,史蒂夫·喬布斯掌舵下的蘋果以2億美元收購初創公司Siri,并將其深度整合進iPhone,開創了智能語音助手商業化的先河。但2011年喬布斯離世后,蘋果的創新步伐變慢,Siri的發展也陷入停滯。與此同時,競爭對手們開始發力。2022年,OpenAI的ChatGPT橫空出世,點燃了生成式AI的熱潮。微軟、谷歌、亞馬遜等巨頭乘勢大舉投入,迅速構筑起技術領先優勢。

深入剖析蘋果“掉隊”根源,內部技術路線分歧是關鍵。公司內部長期存在兩股力量的角力:一方致力于探索通用人工智能(AGI)的“超級智能”愿景,追求科技突破;另一方則聚焦文本摘要、圖像生成等實用功能的快速落地。這種戰略內耗導致決策低效與關鍵機遇錯失。例如,早在2022年,蘋果團隊就已構建起好幾個大語言模型,卻因公司高層質疑“實用性不足”而被擱置,錯失先機。伴隨戰略搖擺而來的是核心人才流失,OpenAI、Anthropic等新銳企業不斷“挖角”蘋果頂尖人才。

隨著AI市場爆發,蘋果的“穩扎穩打”策略顯得格格不入。相較于微軟、谷歌等競爭對手的千億美元級AI投入,蘋果并未大規模押注,而是更多依賴企業合作與外部采購彌補短板。此策略雖降低了風險,卻也使其在核心AI技術領域逐漸喪失話語權。反觀微軟與OpenAI的深度綁定、谷歌對DeepMind的持續投入等,均鞏固了其技術與市場壁壘。

更深層的問題發生在企業文化領域。蘋果素有追求產品發布前就具有“完美體驗”的傳統,這與AI技術快速迭代、持續優化的特性存在根本矛盾,蘋果也因此陷入了“過度打磨”的困境。例如,被寄予厚望的Apple Intelligence項目,多項功能因未達到公司測試標準而反復延期,被內部員工形容為“暴風雨中的船只”。這種拖延直接導致2024年全球開發者大會(WWDC)上蘋果現任首席執行官庫克高調宣布的Apple Intelligence功能到今年仍未完全兌現,引發市場對其信譽的質疑。

蘋果在AI道路上的掙扎,折射出科技巨頭轉型的典型困境。從Siri的輝煌到如今AI功能的頻頻跳票揭示了一個殘酷現實:宏大的技術愿景與內部資源掣肘、封閉生態與開放創新需求之間,存在著難以調和的矛盾。其高管對AI戰略價值的認知差異,導致資源投入不足與決策延誤;核心人才不斷流失,動搖了創新根基。

不過,蘋果并非無牌可打。其核心優勢在于掌控全球超20億活躍設備構成的龐大生態網絡,這些設備深度嵌入用戶生活核心場景。這種無與倫比的用戶觸達與場景滲透能力,是其在AI競賽中的獨特平臺價值。無論是Anthropic還是OpenAI,任何志在最大化用戶規模的AI企業,都無法繞過蘋果。正是基于這一生態優勢,蘋果正積極考慮從“閉門造車”轉向“開放共生”,尋求外部合作以彌補自身在生成式AI核心技術上的短板。

蘋果的故事,是關于保守與變革的復雜敘事。有人將保守解讀為穩健,但在技術迭代日新月異的當下,過度穩健往往意味著錯失機遇;也有人將問題歸咎于“硬件基因”,但癥結或許不在于基因,而在于蘋果是否擁有打破路徑依賴、重塑核心競爭力的決心與勇氣。曾經的輝煌不等于未來的成功,在AI重塑一切的浪潮中,轉身的速度與力度,將決定這家萬億美元商業帝國的航向。

還未登錄

還未登錄

![]()