“車圈恒大”引發的輿論風暴還在進一步發酵。

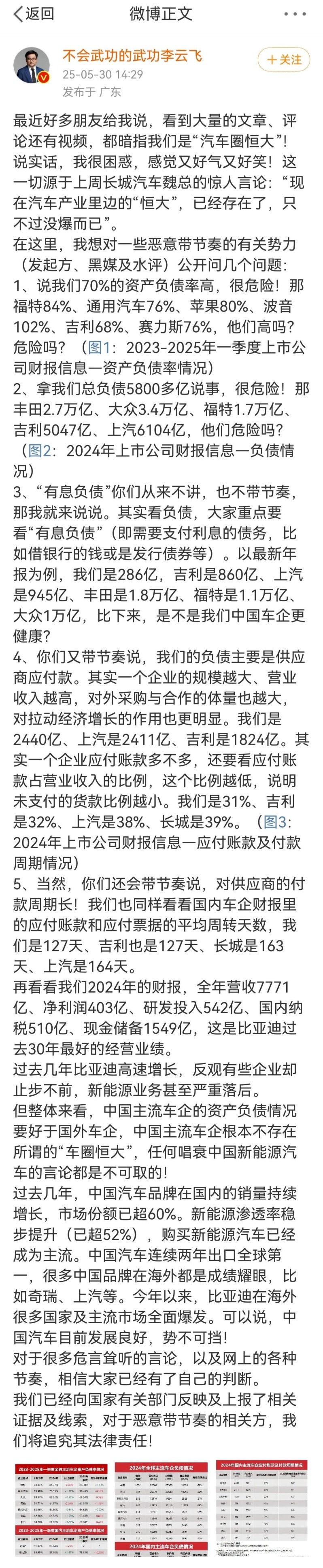

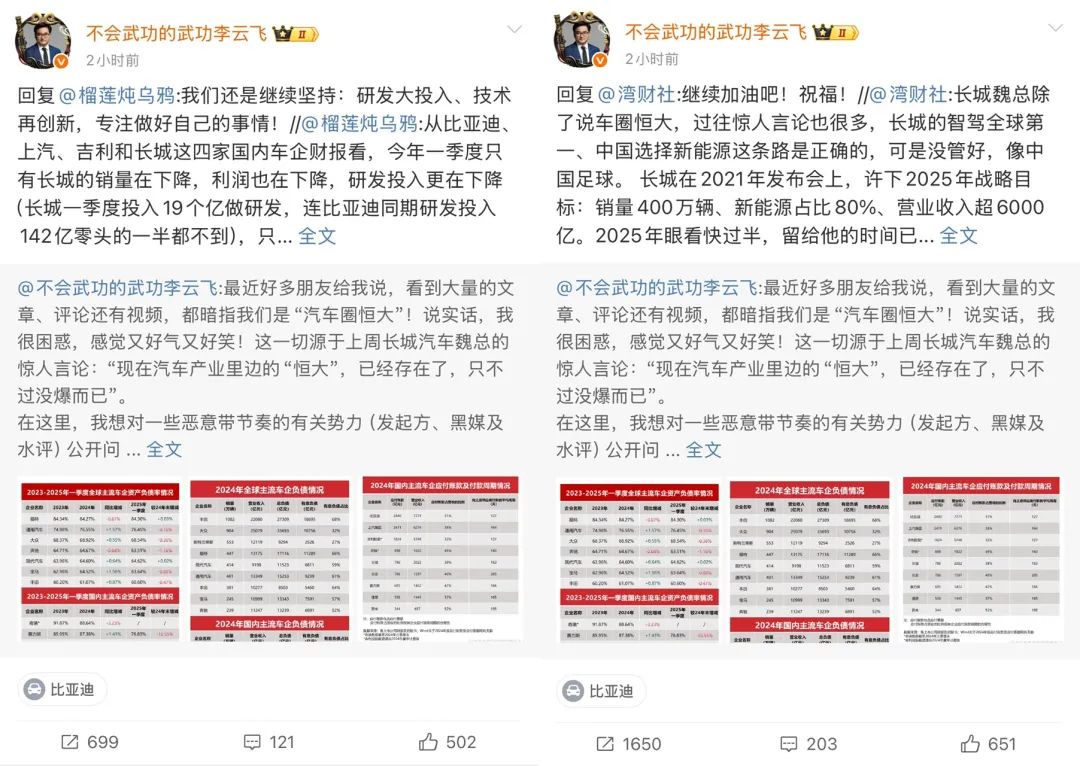

近日,比亞迪集團品牌及公關處總經理李云飛在微博發文,引用多家主流新能源車企財報數據正面回應唱衰言論。

李云飛表示,“最近好多朋友說,看到大量的文章、評論還有視頻,都暗指比亞迪是‘汽車圈恒大’,說實話,我很困惑,感覺又好氣又好笑。”

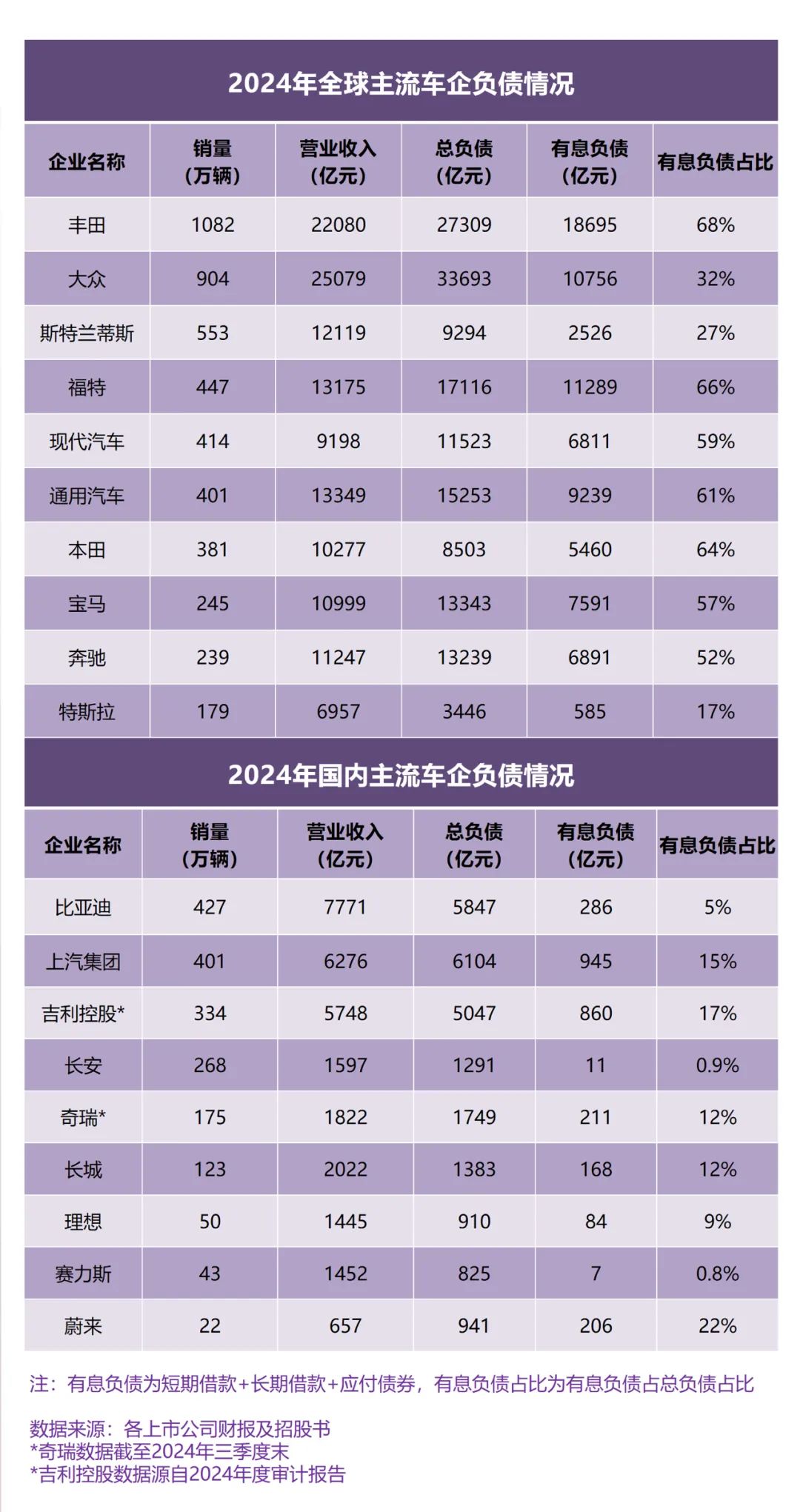

對此,李云飛從資產負債率、總負債、有息負債、賬期等多個角度對比了各大車企的財務數據,并得出結論:整體來看,中國主流車企的資產負債情況要好于國外車企,中國主流車企根本不存在所謂的“車圈恒大”,任何唱衰中國新能源汽車的言論都是不可取的。

在汽車行業加速向新能源轉型的當下,中國車企的安全邊際究竟如何?本報從各家車企的財報入手,試圖拆解數據矩陣,解構真實的債務狀況。

并非風險信號

在李云飛拋出的幾組數據中,最為顯著的便是汽車行業資產負債率情況。其實,汽車產業高負債并非新聞,作為傳統制造業,生產汽車需要重資產、長周期,負債高企并不代表“恒大”式風險信號。

從本報了解的數據來看,近幾年一個顯著變化是,相較全球車企,國內車企負債率正加速下降。其中賽力斯今年一季度負債率降幅超10個百分點,比亞迪也降了近4%,疊加去年全年的降幅,比亞迪的負債率已減少超7個百分點。無論是從整體情況,還是典型車企代表,中國汽車的財務健康度正在不斷提升。

事實上,無論從債務結構還是付款周期上,目前所謂車企危機論似乎并不存在。全球橫向來看,國內車企的總負債規模和金融性負債規模在全球同行業并不高,與豐田、福特、大眾等國際車企均存在不小差距。從目前經營情況來看,全球汽車業出現頭部“資不抵債”導致大范圍危機的概率并不高,相比之下財務更健康的大部分中國車企又何談“暴雷”風險呢?

隨著汽車產業向智能化、電動化加速邁進,雖然行業資本開支將持續保持高位,但行業負債本質是服務于實體經濟的 "發展性負債",與恒大式脫離實體的 "投機性負債" 有著本質區別。

除了比亞迪李云飛之外,多名業內人士同樣呼吁,應理性看待制造業正常負債水平,避免將不同行業的債務問題進行簡單粗暴類比。當下,中國汽車產業正處螺旋式上升期,行業更加需要理性分析,而非“拍腦門”式的先入為主,才能共同維護汽車產業高質量發展的輿論環境。

還未登錄

還未登錄

![]()