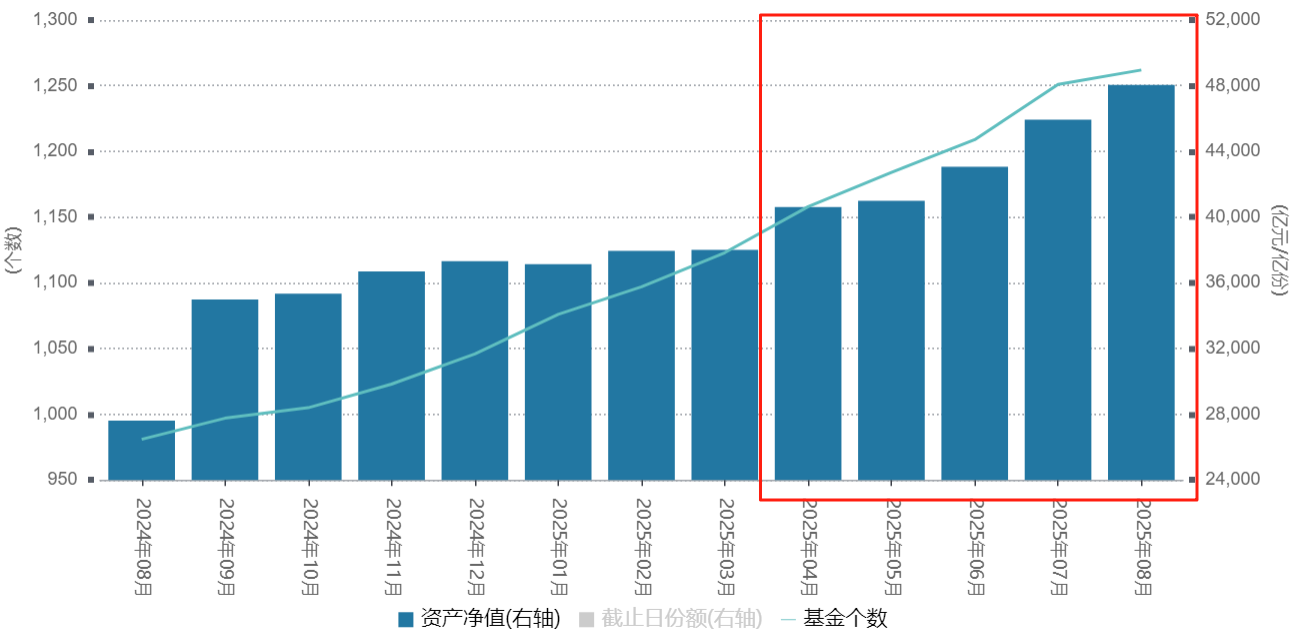

我記得之前提到ETF規模超過4萬億的時候是4月底,誰曾想到短短4個月時間,ETF規模就以迅雷不及掩耳之勢之勢頭,迅速接近5萬億。

Wind數據顯示,截至2025年8月18日,全市場ETF總規模已突破4.8萬億元,創歷史新高,較去年年末激增上萬億元,這種規模的持續顯著增長反映了機構資金和個人投資者的入市意愿與信心。

市場ETF份額近4個月增長僅1萬億

而在這萬億元級增量的背后,是保險、年金、養老金等長期資本通過ETF工具進行戰略性布局的集體行動,更是“理性投資、價值投資、長期投資”理念的深度落地。

未完待續——日均百億資金“跑步”進場

而這種趨勢并沒有停止的跡象,當前資金仍在以每日近百億的速度持續“跑步”入場。以滬指站上3700的8月15日為例,當日股票ETF(含跨境ETF)整體資金凈流入達106.07億元。

這其中,上證50ETF、滬深300ETF、中證1000ETF等相關寬基ETF產品成為“吸金”主力,港股通非銀ETF、港股通科技30ETF、港股通互聯網ETF等港股主題ETF產品資金凈流入也居前。

作為工具型投資品種,具有場內交易屬性的ETF一直有著“市場風向標”之稱。從過往一段時間看,股票型ETF在近期釋放的信號不僅在于日均的資金流入和規模增長,更在于其釋放的趨勢信號。

有分析人士指出,A股實際上在8月18日之前的一段時間里,就表現出了逐步增強的勢能,經歷連續上漲后投資者需要關注資金獲利了結的波動。該公募認為,從中期維度看,要重視A股市場資金面變化,如果市場賺錢效應持續回升,資金面的影響可能會階段性超過基本面。

運籌帷幄——投資者如何搭建ETF矩陣

經過近20年的發展,ETF這個曾經的小眾投資工具,正在逐步走進更多普通投資者的資產配置視野。很多投資者會比較疑惑,ETF投資者又有什么難度?還不是“有手就行”。

若是這么想,那就大錯特錯了。截至目前,市場上的ETF產品有1259支,若是每個產品都涇渭分明,光是看可能都要看半天。更何況還有很多相同標的的產品讓人難辨好壞。可以說,沒有體系的投資在ETF市場有可能會吃大虧,ETF已經從早期的“單點突破”,走向了今天的“體系建設”。

那如何搭建自己的ETF體系呢?這就和排兵布陣是一個道理,每個投資者可以根據自己的喜好排兵布陣,最后自成體系。下面我們就來看看我們手中的“兵”有哪些?

先鋒:新熱點ETF做"行情捕手"

在ETF市場中,如何抓熱點是一門學問。雖然近期行情火爆,但不同行業差別還挺大。比如曾經并駕齊驅的兩大網紅行業,醫藥和消費,一個漲翻了天,一個還趴在地上。

關鍵還在于板塊輪動和市場風險,結合走勢看近期市場新熱點主要有三:

一是“反內卷”、穩增長:不但刺激了光伏鋰電、有色、鋼鐵等行業反復活躍,還提升了外資對人民幣資產整體的信心。隨著反內卷的推進,這些行業依然會反復活躍。

二是被充分認可的景氣行業:包括稀土、創新藥出海等。相比更看重市場情緒的軍工、機器人和證券,這些板塊明顯更加堅挺,資金確定性更強。

三是人氣方向:代表就是科創板,體現出游資散戶入市帶來的溢價效應。

一旦捋清熱點就可以通過相關行業ETF進行布局,從而獲取超額收益,這部分資產由于賠率較高,因此在配置中會成為先鋒,沖鋒陷陣。從數據上可以看出,若是布局港股醫藥賽道相關ETF,那年初至今的收益幾乎翻倍。

港股醫藥賽道“翻倍基”頻出

中軍:寬基ETF當"躺平神器"

當市場從"普漲時代"進入"結構化牛市",寬基ETF正在成為普通投資者的"最優解"。為什么這么說?邏輯很簡單,如果市場處于慢牛階段,那指數勢必會上升,從3500到3600再到如今的3700。雖然整體上升幅度并沒有行業來的猛,但是只要牛市還在,寬基依然是最穩定的選擇,無愧“中軍”稱號。

近兩年,以滬深300和中證A500為代表的寬基ETF,在中央匯金等中長期資金的持續買入下,規模顯著擴張。同時,以中證A50、中證A500系列ETF等為代表的產品成為創新標桿,推動寬基ETF朝著主題豐富、工具鏈完善的方向發展。

除了滬深300主題ETF,中證A500和中證1000主題ETF在年內也有較好表現,當前總規模分別約為1817億元和1676億元。科創50、上證50和中證A500等主題ETF,雖然目前總規模不高,但年內也均有不同程度的增長。

后軍:港股ETF居“價值洼地”

最近港股和A股市場出現明顯 “分化”:A 股持續上漲,而港股不僅沒跟上,反而下跌,指數停滯不前,而這也給了港股投資一個不可多得的機會。

巴菲特常告誡投資者:“安全第一,永遠別虧錢。”在他強調的安全性中,“買得足夠便宜”是重要組成部分。

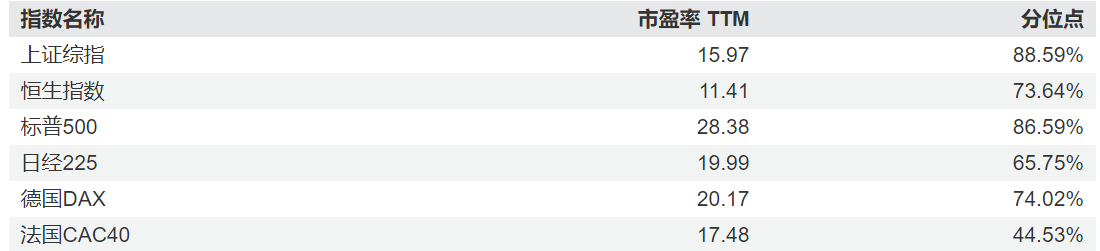

從估值來看在擁有阿里、騰訊、泡泡瑪特等一眾巨頭的恒生指數其估值對比全球各大指數而言還是最低的,PE甚至沒有超過12倍。而就分位點而言,對比A股,港股的分位點要更低,相對而言勝率更高。

恒生指數估值目前仍舊處于較低位置

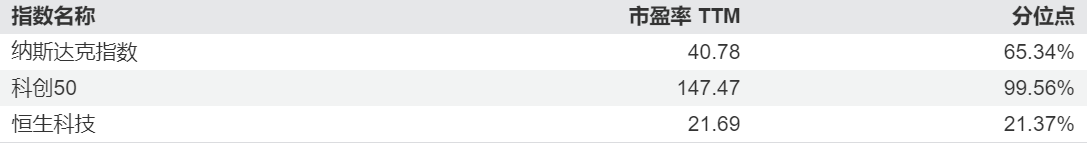

而向來以高估值著稱的科技賽道,港股的性價比就更加明顯了,對比納斯達克40倍的PE,以及科創50那可怕的147倍PE而言,恒生科技整體的PE倍數僅為21.69倍。性價比不言而喻。

恒生科技指數性價比凸顯

港股在科技領域的互聯網巨頭受益于 AI 技術革命;消費領域的新型消費企業,如新餐飲連鎖、潮玩等發展迅速;新能源領域的造車新勢力專注智能化轉型;醫藥領域聚焦創新藥和生物科技,全球研發地位在提升。低估值+高發展,港股ETF作為“后軍”,或將在長時間的維度中不全向上突破。

還未登錄

還未登錄

![]()